Acerina llegó a la aldea con los pulmones ardiendo y el corazón desbocado. En sus brazos llevaba a su malherido hijo, Nauzet. El pequeño cabrero había sufrido un accidente: un tropiezo le llevó hasta lo más profundo del barranco, donde un golpe seco contra la piedra le dejó inconsciente.

Entre sollozos y la agitación de todos los que se agolparon alrededor, la madre relató lo ocurrido. El cuerpo del niño colgaba inerte y en la cabeza se apreciaba el cráneo hundido hacia dentro. Empujada por todos, Acerina se presentó en la entrada de la cueva de Zebenzuí, donde imploró la ayuda del sanador del pueblo.

Tras una exploración minuciosa, determinó lo que debía hacer para recolocar el cráneo y aliviar la herida que sufría el niño. En el interior de la cueva dio las órdenes necesarias para preparar al pequeño. Luego se apartó y, en silencio, adoptó una postura de meditación mientras sostenía en alto un estuche de piel cuidadosamente enrollado.

En su rezo dio gracias a los dioses que, generaciones anteriores, hicieron erupcionar el Volcán Negro, que en su caos de destrucción logró expulsar al exterior la tabona: el cristal negro, un vidrio surgido de las entrañas de la tierra.

En su meditación inició un viaje regresivo a través de su árbol genealógico. Primero vio a su padre, quien le había enseñado todo lo que sabía sobre la trepanación. Después, sin saber cómo, visualizó a su abuelo enseñando a su padre y así sucesivamente: revivió cómo este conocimiento fue obtenido retrocediendo en el tiempo hasta que la visión cambió completamente.

Ante él, asomaba una enorme grieta en el suelo que vomitaba lava de manera violenta. Un volcán ancestral. El origen de todo. Atraído por el calor de la lava, se sumergía en el interior del magma y su visión se iluminaba con un fulgor comparable al del Sol.

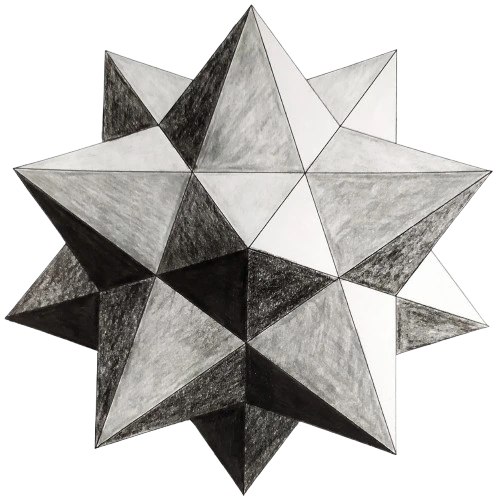

Tras el rugido de la tierra, llegó la oscuridad total. En esa calma profunda, en la negritud de la lava ya fría, comenzaron a destellar pequeños fragmentos de roca. Cristalizaban, se unían, crecían en piezas mayores formando la preciada obsidiana.

En ese punto, la visión regresó el camino como un bumerán. Vio a un ancestro recoger aquel vidrio negro. Vio cómo se cortaba con él y de ese gesto nació una idea; de la idea, un tratamiento que, con el paso del tiempo, se fue perfeccionando hasta convertirse en una técnica depurada.

Entonces volvió en sí, como si en ese proceso mental hubiera recibido todo el conocimiento: desde el momento en que el volcán creó el cristal hasta ese preciso instante. Se inclinó sobre el cuerpo del niño y a su lado colocó con sumo cuidado su preciado estuche de piel.

A medida que lo desenrollaba, cuchillos de distintas épocas, tamaños y formas, todos hechos de tabona, dejaban escapar de sus facetas el fulgor de un conocimiento ancestral.

Deja una respuesta